王冠民牺牲70周年

宝岛埋忠骨 海峡寄深情

王冠民牺牲70周年

记者 汪蕾

他们是“伪装者”,战斗在敌人的心脏;他们是听风者,守护永不消逝的电波;他们是利剑,用生命刺破云雾重重的长夜;他们亦是火焰,用热血熔铸不朽的丰碑。

电视剧《潜伏》中,“红色特工”余则成打入敌人内部,为共产党和解放军获得大量情报。70年前,就有这样一位潜藏在隐秘战线的共产党战士,为了党的事业牺牲在台湾,隔着海峡长埋忠骨宝岛整整48年才魂归故里。

1954年8月10日,国民党台北保安司令部刑场内军警如林、戒备森严,一辆囚车在荷枪实弹的士兵监护下驰进刑场,一名戴着手铐脚镣的男人被推下车,他环视四周,昂着头从容地向前走去……“嘭——”突然一声沉闷的枪响,罪恶的子弹穿透烈士胸膛。

烈士王冠民是东阳市城东街道地塔畈村人,1939年加入中国共产党,后负责中共萧山县委对外宣传统战工作,建立抗日救亡团体、组织宣传共产党的抗日主张。1947年受中共党组织派遣到台湾从事情报活动,任中共嘉义市委书记。1953年9月身份暴露,被捕入狱。1954年在台北英勇就义,终年39岁。

王冠民的名字一直鲜为人知,他在台从事革命活动而牺牲的情况更是为了保护更多“王冠民”被深深埋藏,直至1972年才被公开革命烈士身份。2002年,其骨灰由亲属从台湾取回,安放在东阳市革命烈士陵园。连同公开的还有王冠民远赴台湾开展革命工作8年间写给爱女、好友与战友的信件,也是这一封封亲笔信让他的故事重见天日。

“国难当头,共产党员怎能苟且偷安”

1915年,风雨飘摇的民国初期,世代农民的东阳李宅地塔畈村王家,王冠民出生了。他是家中老大,后面还有两个妹妹。

王家历代没有读书人,父母深感没有文化的苦楚,节衣缩食供儿子念书。王冠民8岁进私塾,12岁读李宅小学,随后又经介绍到上海吴淞口劳动大学附中求学,后转回东阳中学,考入省立杭州师范学校。

1935年,从杭师范毕业后,他相继在该校附小七堡分校、杭州市郊下菩萨小学任教。王冠民与进步青年一起组织读书会,交换阅读革命进步书刊。

1937年芦沟桥事变后,抗日民族统一战线在全国掀起抗日救亡的热潮。王冠民组织学生教唱抗日歌曲,激发民众抗战热忱,曾到浙江省广播电台录制播放。随后,他先后辗转萧山第二流动施教团(民教馆)、中共萧山县委、丽水碧湖保育院等地,以“农村改进会”“农民识字班”“抗日剧团”“歌咏队”等各种形式向民众宣传抗日救亡。

严重的白色恐怖中,王冠民曾长时间未与家人通信联系,家人十分担忧。父母托人安排让冠民去当淳安县教育科长,并以“家人病重”为由在报纸上刊登寻人启事将他骗回。回家后的王冠民,以“国难当头,共产党员怎能苟且偷安”,坚定拒绝父母的好意。

“把时间用到最重要的地方去,谁能说自己的生命不够用呢”

在丽水碧湖保育院,王冠民与战友把二胡作为战士手中的枪,组织“二胡演奏队”,自奏自唱从延安解放区传来的《农村曲》《黄河大合唱》《生产大合唱》,自编自演短小精悍的抗日剧目。每到一处,老百姓都很欢迎这支特殊的表演队,时间长了,他们略知救亡歌曲中的大意。

王冠民的学生、烈士雷烨的弟弟项秀文在追忆文章中写道,“在那淡淡月光的抚慰下,群山也静静地沉睡了。只有冠民先生独坐洞口对月拉二胡。《月夜》《良宵》《光明行》,一曲又一曲婉转的二胡曲,把我们这些小朋友带进梦乡。那是八年离乱中最美好、最令人回味的岁月。”

保育院里多是革命同志和在日寇铁蹄下失去父母的孤儿,王冠民是严师兼慈母。在他与进步教师的教育熏陶下,许多院童后来参加了新四军,走上了革命道路。他对别人极其大方,战时条件艰苦,为治愈战友疾病钻研《民间验方大全》,拿自己的收入给孤儿治病;但对自己却极其“抠门”,穿的鞋子破得露出脚趾。

战友曾问他钱够用吗,王冠民的回答是:“钱虽少,把它用到最需要的地方去,就够了。生命虽短促,把时间用到最重要的地方去,谁能说自己的生命不够用呢?”

“我要到很远很远的地方去,等到全国解放了我一定会回来”

1947年初,党组织决定让王冠民到台湾从事革命活动,他匆匆回家与亲人告别。父母、妻子看到他消瘦的脸庞心疼地劝:“别再走了,在家乡教书还不一样。”冠民摇摇头说:“你们不懂。”家人劝他多住几天,他只说:“我要到很远很远的地方去,等到全国解放了我一定会回来。”全家默默送别,谁料竟成永诀。

王冠民到台湾后,先后在基隆民教馆、台中女子中学、台湾省教育厅任职。同年,根据党的指示,他到云林县虎尾镇以筹建台湾糖业公司虎尾分公司子弟小学为掩护开展党的活动,后任中共嘉义市委书记,公开的职业是糖业子弟小学校长。他设法安插受国民党反动派通缉而失业的共产党员和进步教师到子弟小学任教,并在学校建立党的机关。

1947年2月,台湾人民爆发“二二八”起义,遭到国民党反动派镇压。大批革命志士被屠杀,并把凡到台湾未满半年者列为逮捕对象。对立足未稳的王冠民来说,处境非常危险。此时,由中共华中局联络部上海敌后特遣组派遣的共产党员唐戌中也刚到基隆。王冠民向他通报了台湾险恶的局势,催促并设法帮助他尽快返回大陆向党组织汇报,却唯独没有考虑自己的退路,后经本地人保护才得以幸免。唐戌中每忆及此事总是激动:“若不是王冠民,倘若我继续滞留台湾,难免遭敌毒手。冠民对同志那种深厚情谊,绝非一般同志都有。”

1948年2月,王冠民的小妹秀兰到台湾掩护哥哥开展革命活动。早在她就读杭州高等商业学校时,就想去台湾投奔哥哥,可他当时没同意。直到战友妻子在家乡被敌人跟踪追捕难以立足,冠民才要妹妹把她送到台湾。在台一年多时间,冠民以秀兰为掩护,“走亲访友”开展地下工作……

84岁那年,王秀兰实现终其一生的愿望,加入中国共产党。对她而言,无产阶级革命的引路人就是哥哥。事实上,在1972年组织公开王冠民共产党员、革命烈士身份前,即便是跟随哥哥多年、同他一起奔赴台湾,她也一直不知道哥哥的真实身份。在她的回忆录中写道:“我一直在寻找共产党,却都没有‘门’。直到后来才从有关方面得知哥哥就是共产党员。我为哥哥的坚强党性而自豪,也为哥哥生前没有介绍我入党而深感遗憾。”

曾与王冠民在台湾的中科院研究院李录先回忆,当年王冠民在台工作时能力有口皆碑,他曾听人议论:“最近分公司来了一个了不起的人才,是来办员工子弟小学的,活动能力极强。”在个人生活上王冠民过得十分清苦,其他教师每月总免不了下几次馆子,可他连一碗牛肉面都舍不得吃,把节省下来的钱用作党的活动经费。直到被捕那天,他还把节存的几枚金戒指和一叠钞票设法交给其他同志。

“自问良心尚能完成一个公民应尽的职责,对得起国家民族”

1953年9月上旬,王冠民被国民党特务机关逮捕。

随同他一起来台湾、在保育院时的学生章福兴多年后回忆起那一日,仍觉痛心。他记得那是一个灰蒙蒙阴沉沉的傍晚,他从学校回生光楼单身宿舍时,就看到几个警员手持长竹竿,在屋底拨来拨去,显然是在搜寻物品。他意识到大事不妙,王冠民果真被情报人员带走了。

在狱中,王冠民饱受酷刑,10个指甲全被拔去。他在台湾举目无亲,是章福兴冒着危险主动承担起“亲属”的任务,送去必需的生活、学习用品,最后为他收尸善后。

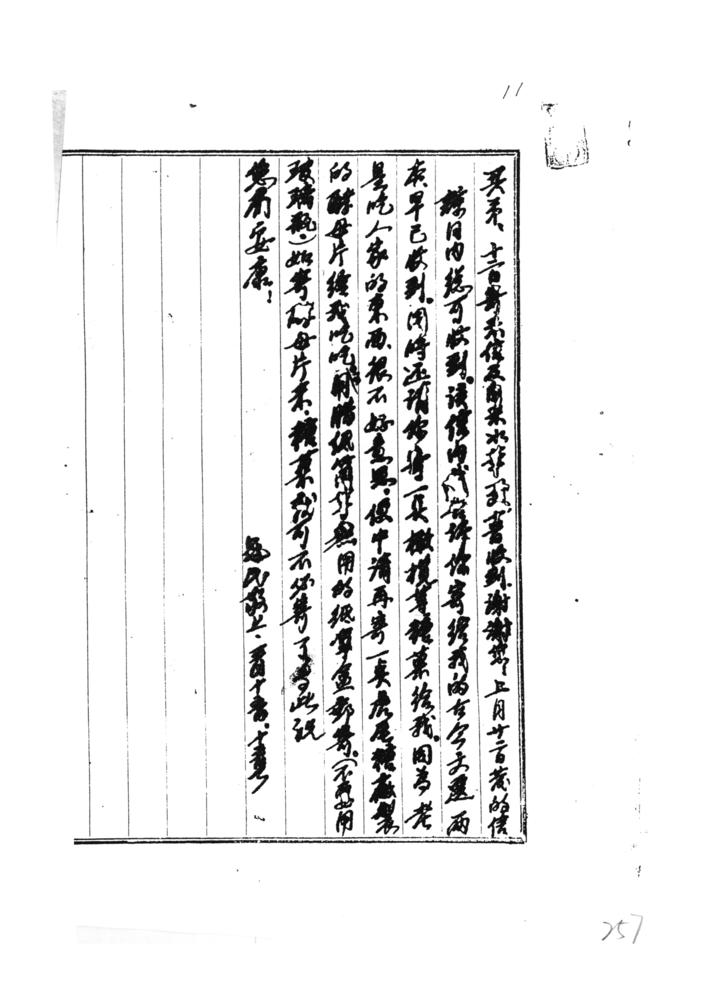

在血洒刑场前的10个月里,王冠民陆续从狱中给章福兴寄出24封书信,虽然这些信件的外送都要经过严格的审查,只能写些日常生活上的问题,有的信上还可以看得出被盖上“验讫”的图章和被开“天窗”的痕迹,但透过这些平常的语言,仍能看到英雄面对死亡时的镇定、坚强、乐观和对解放事业的信念。

敌人除了严刑威逼,也对王冠民利诱:只要承认是共产党员,交代组织关系,悔过自新,不仅可以自由,而且可以委以重任。一生、一死,两条道路摆在他的面前。他没有动摇犹豫,选择了必然的结果——死亡;但在知己必死的情况下,他也不轻生,在死神的阴影下仍热爱生活。

通观24封书信,几乎每一封信中都谈到学习问题,而且不仅自己在学习,还组织其他难友一起学;他对衣物用品要求从简,却要求寄书、纸、练习本和铅笔。他在信上说:“一年来大大小小读了百把本书,在我的一生倒也不是没有意义的收获。”

王冠民一身正气,其中一封信中写道:“过去的服务成绩,如以我自己的智能为标准来衡量的话,自问良心尚能完成一个公民应尽的职责,对得起国家民族。如今在此终日无所事事,若不趁此机会补修一些过去因缺少业余进修,而未能具备工作上必备的技能,完全成为一个国家的寄生虫,那将真的成为国家的罪人了。”

1954年7月21日,王冠民给章福兴寄出最后一封信。此时,他已明确知道自己死刑日期已定,这封信的内容,主要是嘱咐章福兴来领取自己的遗物。面对即将来临的死亡,王冠民写下这封诀别信,申领的遗物清单总共只有8件,排在第一位的是红色公事皮包一只。这只皮包,在第18封信中曾提到:“我来时带来的公事皮包一只,如有来台北的便人,拟托其带回归还校方。”就是这样一件公物,他念念不忘,在生命的最后时刻还把它当作头等大事。

章福兴在《噩梦》一文中回忆:“他最后给我的一封信,信纸揉得皱皱的,可知他内心的焦急与痛苦,诚非笔墨所能形容。”

8月10日,台湾当局以“赤匪、死不悔改”罪名,将王冠民枪决。事后,台湾各大报纸披露王冠民被害的消息。

“葬我高山之上兮,望我大陆,大陆不可见兮,只有痛哭”

2023年7月,全国台湾研究会会长、教授汪毅夫在今日海峡的《台湾嘉义故事多》一文中追忆王冠民,他写道:“曾任‘中共嘉义市委书记’的中共在台地下工作者王冠民的事迹,最是不可忘却的嘉义故事。”

当年在解放军总参谋部情报部工作的陆茨在整理绝密文件时曾了解王冠民的表现,他记述,“从敌特内部获悉的情报看,王冠民牺牲前在敌刑讯面前,临危不惧,对敌斗争是坚决的,对党的事业是忠诚的”。

事实上,在很长一段时间里,王冠民是没有名字的英雄。王家亲友为此展开了长达十数年的漫漫寻亲路。直到烈士牺牲18年后,其真实身份和为革命牺牲的真相才被通知家属。

2001年,王冠民的儿子王家达已是62岁的老人,他同姑母王秀兰千里迢迢赶到台北富德灵古塔。骨灰盒前,王家达第一次“当面”喊“爸爸”。“我是一生没有喊过爸爸的人。”

隔着一湾浅浅的海峡,王冠民只能用平实的家书与婆娑的遥望寄托一个隐藏身份的革命工作者最质朴的深情。王家三姐弟中,同父亲交集最多的是大姐王斐。王冠民曾把学龄的王斐从家乡带到保育院,远赴台湾后,也一直以通信的方式教导她为人处世的道理。王斐也成长为一个独立坚强的人,15岁就参加革命队伍,奔赴抗美援朝前线,后成为部队一名出色的医务工作者。

多年后,每当想起王冠民,学生们脑海里总会浮现出他炯炯有神站在高岗上的形象,他身穿白衬衫和黄卡其布的西装短裤,眼窝深邃,眺望远方。这个形象,总与海峡那头眺望大陆的身影重叠,仿佛先生正面对着滔滔大海昂首高歌:“葬我高山之上兮,望我大陆,大陆不可见兮,只有痛哭。葬我高山之上兮,望我故乡,故乡不可见兮,永不能忘!”